访谈嘉宾

陆建德 中国社会科学院文学研究所所长、英美文学学者

黑 马 10卷本《劳伦斯文集》译者、作家

刘 锋 凤凰出版传媒股份有限公司副总经理、译林出版社总编辑

有学者说得好,文学翻译无疑是一种创造性劳动,但这种创造性必须以丰富的学养、认真的态度为基础,不然的话,就很有可能被滥用,成为众多糟糕和错误翻译的借口和托词。前些日子,由于冯唐翻译的泰戈尔作品《飞鸟集》所引发的争议及下架事件,使得平日里寂寞的文学翻译,一时成了大众关注的热点。

借此契机,本报特邀陆建德、黑马、刘锋这三位有过翻译实践的学者,对当下文学翻译的现状发表了各自的意见。所见或有不同,但他们的这份关切还是有价值的。

冯译《飞鸟集》:遗憾的“出格”

《中国社会科学报》:前一阵子,中国翻译界有件事比较夺人眼球,就是冯唐翻译的泰戈尔《飞鸟集》引起争议。诸位对此怎么看?

黑马:翻译的基本原理,就是在目的语里找到所翻译的外语的对应词汇和表述方式,如在不同情况下可把house翻译成房子、屋子、住房、住宅等,但怎么也不能说成是与房无关的任何东西。作为一个名人,冯唐歪曲了翻译的根本意思。把面具说成是裤裆那是对泰戈尔的玷污,同时也是对翻译这个职业的玷污。仅凭媒体列举出来的所谓翻译诗句,我就觉得这是一个小说销量很大、粉丝无数的人在任性胡闹。所以我就很不屑参加这场“争议”,因为这种争议是没有逻辑和根据的,就不该有什么“争议”,有争议反倒说明没了是非。当我们在说翻译时,谈论的对象其实根本就不是翻译,这是件荒谬而又荒诞的事。

刘锋:首先声明,对冯唐以“裤裆”译英译泰戈尔mask的过格做法,深表惋惜,极不赞成。不过,我觉得现在并不是从学术角度讨论冯唐译《飞鸟集》的理想时机。冯唐的“骚”笔,着实惊了世界,以致人们无法冷静下来,去体察他“出格”的译笔下原来也藏着许多“用心”。也许,5年10年以后回头看冯译,会理性些,更容易看出他的诸多追求,承认他甚至也有超越前辈译家的地方。但眼下,他很难得到这个机会,所以说惋惜。《飞鸟集》译者冯唐,就像一个任性的孩子,凭借不俗的中英文功底,刻意耍酷。有些酷,耍得太出格,不仅激怒了一些读者和同行,客观上多少也遮蔽了泰戈尔(至少英文里的泰戈尔)那份柳丝般的清丽。

陆建德:关于冯唐译《飞鸟集》,曾有媒体打电话来让我发表意见。对我来说,评价此事比较困难,因为我对他的英文水平不是很清楚。假定他的英文水平很高,译作又如此夺人眼球,就更不想说什么了。文学翻译没有统一的标准,靠的多是大家的感觉。但无形中有一些规矩,偏差也不会太大,所以太出格的翻译大家不能接受。现在中国社会有一种戾气,或者说是痞子气,有时候也会反映到翻译中来。有些词肯定是可以用的,但在自己家里和公共领域还是有差别的。遇到这种情况,最好还是不予置评,敬而远之。

怎样理解“信、达、雅”

《中国社会科学报》:那么,让我们现在真正回到文学翻译的正题上来。在中国,很长一段时间,甚至在现在,绝大多数人读的都不是原版外国文学作品,而是外国文学翻译作品。因此译作的好坏至关重要。可以说,优秀的译作引导读者,糟糕的译作误导读者。那么什么才是好的译作呢?清末启蒙思想家,也是翻译大家的严复提出了“信、达、雅”的翻译标准。

刘锋:“信、达、雅”一直是翻译界最能获得广泛接受的标准。这个标准,解决三个层面的问题:信,强调的是说了什么,是内容;达,强调的是要用能让人明了的表达传达所说的内容,是起码的要求;雅,强调的是怎么说,是风格,是高级的要求。过去,关于“雅”,发生过一些争论,甚至有人主张取消“雅”,主要是因为过于执着于“雅”的狭义。

黑马:这三个字,首要的是信,也是根本。就是对原文的忠实与贴切。有了信,达才可能,也就是句子和行文通畅明了,读起来自然流畅如母语。至于雅,就因人因作品的格调而异。原作雅,译文自然要雅;原作充斥着俚俗,译文就不能为了雅而改变其俗。这说到底还是个信的问题。估计严复当年要求做到“雅”还是指翻译那些格调高的散文和诗歌作品,指的是文字总体上要符合规范吧。而小说要写世间万象,各色人等,就不能一味地雅,否则也是对原作的背叛。比如杨绛胞妹杨必翻译的《名利场》就是极好的的例子。萨克雷的尖酸刻薄如此传神,18世纪伦敦小市民的恶俗语言如此逼真,我当时就是当中国人写的英国社会小说读的。如果这样的小说里没有俚俗,只顾文字高雅,就背离了原著,不能算是好的翻译作品,甚至是失败的作品。译者应该像个性格演员,有高超的模仿能力,如同写中文小说一样,写到什么人什么情境就该用符合那个时空和人物性格的语言,该破口大骂时绝不能吴侬软语,该之乎者也时绝不能有俗语夹杂其中。这就是信和达。

陆建德:“雅”是中国士大夫的习惯。有时候我们读古人书信,会觉得“雅”是礼的一部分,两者是分不开的。英语写作强调逻辑性和清楚的表述,在此基础上如果能有比较细腻的感情,有更严密的思维,有幽默感,当然更好,不会去刻意求“雅”。钱锺书先生说得好:“翻译的最高境界是让原作‘投胎转世’,躯壳换了一个,而精神姿致依然故我。”

清末民初,那“富于弹性的文言”

《中国社会科学报》:在严复生活的清末民初,西方文学作品及社会科学著作被大量介绍到中国来,当时译者采取的是什么样的翻译策略?

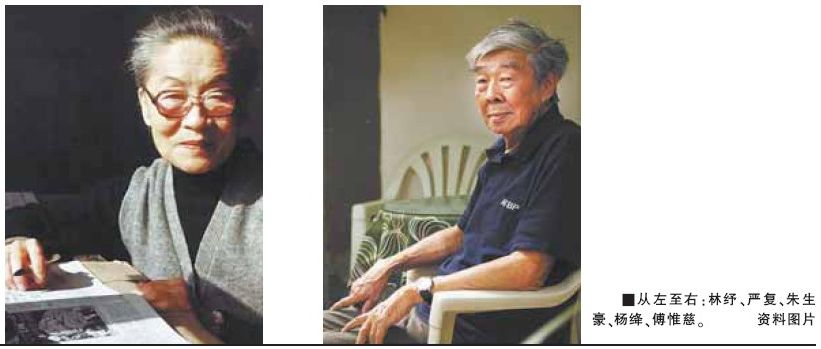

陆建德:严复和另一位福建人林纾(即林琴南)都是大翻译家,有“译才并世数严林”之说。他俩也是好朋友。鉴于晚晴时期列强入侵,民族危机加深,他们都希望通过引进西方的先进制度和文化来启发民智,达到救亡图存的目的。在选择文本上,自然也服务于此目的。

林纾第一部翻译作品是小仲马的《茶花女》,译名为《巴黎茶花女遗事》(1898年首次出版),效果就特别好。为最大限度地避免读者的阅读障碍,也从当时的社会环境出发,他没有全文照译,而是适当增词、删减或改写,在内容上有所取舍。在林纾和严复的时代,中西两种语言的差别特别大,用什么词汇来翻译西方文学作品是个问题。林译用一种“自由式古文”,用钱锺书的话说,就是“富于弹性的文言”,描绘了茶花女的生活和感情,在当时的背景下特别能够打动人心,很多人读了小说都哭了。在翻译《黑奴吁天录》(即《汤姆叔叔的小屋》)时,他也是有所取舍,如把基督教的内容去掉,以“爱国保种”取而代之,符合当时中国的政治需求。

《中国社会科学报》:这有点像我们现在所说的“编译”了。

陆建德:这样容易被国人接受。在翻译的过程中,林纾注意到了不同文化语言的互相磨合,注意到了要让中国的读书人感到舒服,注意到了效果。所以说,林译小说比较对中国读书人的胃口。正因为如此,林译小说对一大批近现代作家文学倾向的形成、文学道路的选择,产生了直接的影响。

《中国社会科学报》:鲁迅、周作人、郭沫若、朱自清、钱锺书等人都有读林译小说的经历。周作人就说过:“老实说,我们几乎都因了林译才知道外国有小说,引起一点对于外国文学的兴味,我个人还曾经模仿过他的译文。”

陆建德:再说严复。与林纾不同,严复选择的翻译文本多是西方社会科学著作。其《天演论》译自英国生物学家赫胥黎的《进化论与伦理学》,而且只是选译了部分导言和讲稿的前半部分,翻译时也是有选择的,甚至有所发挥。在当时民族存亡的关头,《天演论》宣传了“物竞天择,适者生存”的观点,产生了巨大的社会反响。严复译介亚当·斯密的巨著《国民财富的性质和原因的研究》时,书名也没按原文直译,而是意译为《原富》。有意思的是,他将Economy(经济学)译成“计学”。当时他做这些选择其实是非常不容易的。现在我们社会科学方面大量的双音节词汇都是来自日本,严复从古文中挑选的翻译词汇,现在流传不多。他对中外的差别是特别敏感的,一直强调中国社会改革的长期性,尤其重视教育的作用。严复对英美政治、思想和文化有些方面的认识超过了“五四”时期的人。

《中国社会科学报》:毛泽东称严复为“在中国共产党出世以前向西方寻找真理的先进中国人”之一。

陆建德:除了严、林二人,中国近现代翻译史上还有一位很重要的人物值得一提,就是章士钊。他在清末民初对译学理论作出过特殊的贡献。章士钊在1910年发表了《论翻译名义》,“讨论义译、音译之得失”。后来又发表了《论逻辑》《释逻辑》,指出日本人将Logic译成“论理学”,严复译作“名学”,还有人译作“辨学”,都不如严复原来所译后又放弃的音译“逻辑”。章士钊认为翻译西方的新术语,应准确涵盖其全部意义,如果“义译”达不到,不如取其音译。这是很有见地的。

《中国社会科学报》:所以,他极力主张的“逻辑”的译法,也为我们沿用至今。

陆建德:总的来说,在近代中国那个草创阶段,翻译是比较灵活的。像林纾的译文确实很“达、雅”,但在“信”这一点上似不能过于追究,因为每个时代的理解都不一样。

翻译是一仆二主,须有敬畏之心

《中国社会科学报》:林纾和严复两位大师是译界先驱,已经在翻译上走出了一条路。那么后来者……

陆建德:后来当然完全不一样。“五四”之后,尤其是20世纪30年代,中国有一大批人从事翻译,包括鲁迅、周作人、茅盾、郭沫若、冰心、巴金、郑振铎等在内的许多作家,都是既从事创作又从事翻译。那时候的作家不少人都留过洋,会外语的也多。加上经历了新文化运动和五四运动,现代汉语已经变得跟西方语言很接近,翻译起来也不像以前那么困难。现代汉语比较注重语法,也比较西化。鲁迅先生在翻译外国作品时,还故意保留原有的语言风格,希望通过翻译改变思维方式。直译让汉语的句子变得比较欧化,也凸显出某种陌生性。那时的译者,学养深厚、汉语和外语都有很深造诣的不在少数。

新中国成立后,1949年到1966年这段时间,中国出版的外国文学翻译作品,可以说是相当严谨和有质量的。这主要是因为从译者到编辑,态度都特别认真。当然也是因为那个时候总量很小,跟现在完全无法相比,译者和编辑对一本书可以反复修改、字斟句酌,而现在有版权期,几个月就得译完。另外那时翻译报酬也比现在要高,傅雷等人专事翻译就能养家,叶水夫译了《青年近卫军》能买一座四合院,当然那时四合院也比较便宜。但无论如何,译界先贤和前辈对待文学翻译那种敬畏和认真的态度,值得现在的年轻译者学习。

黑马:这点我深有感触。在过去20多年中,我有幸采访了30多位前辈翻译家,包括萧乾、冯亦代、叶君健、杨宪益、杨绛、英若诚、傅惟慈、吕同六、李文俊、飞白、劳陇、杨武能等。聆听前辈的教诲,如同上一堂又一堂的专业翻译课和人生历史课。他们对所翻译的作家作品都是敬畏的,如杨绛在文章里所说,翻译是一仆二主,既要吃透原著对得起作者,又要能翻译成地道的中文让中国读者满意。所以这些老翻译家工作起来总是殚精竭虑,过的是“一名之立,旬月踯躅”的日子,译稿总是改来改去,就是为了求得译文的准确和贴切,让“二主”都满意,当然自己在这个求索过程中也就获得了洗礼和锤炼,对自己学术良心的锻造也是一种必需。听这些人谈心得体会,不能不被他们的敬业精神所感动。

傅惟慈先生在其临终前两年曾在给我的书上题词说:“翻译这潭水要多深有多深”,因此一辈子都加着小心。他这是至理名言啊。我记得自己最早翻译《劳伦斯传》时,刚刚研究生毕业,自我感觉还不错。但经过我的老师劳陇校订时一改,就把我仅仅是翻译“对”的句子改成了“好”的句子。如我翻译的“被世界拒斥的人”,被老师改成“世界的逐客”。这就是浅水和深水的区别。杨绛先生曾说过,翻译完后要再进行一次“点烦”,去掉啰唆的词句,使句子凝练隽永。有时我们会发现不同的译者翻译同一个版本,字数会差很多,多数人就是省却了“点烦”这道工序,翻译出来的句子冗长啰唆。

刘锋:作为出版从业者,最大的幸运,就是有机会接触到有意思的人和书,自然也会有幸碰到不少出色的译家,其中不乏令我敬仰者,如黑马提到的傅惟慈先生。而对我本人文学翻译产生较大影响的,是俄罗斯文学翻译家力冈先生。他译《查米莉娅》的经历,是一段译苑佳话。力冈先生朴素地将一个文学译者的素养要求,概括为“敏锐的美感,细腻的文思”,说的是文学译者的感受力(理解力)和表达力。这十个字,我一直作为箴言。理解文学作品时,审美感悟力要强烈而敏感,词语的丰繁语义与声响,句子的抑扬顿挫与节奏,段落的起承转合与左牵右连,语义及逻辑上的前后呼应,有时句子或段落的某个位置、某个词语或声响会成为一道光,照亮这一页、几页甚至整个文本,这一切,一名合格的文学译者,不仅要敏锐地感受到、捕捉到,还要如蚕吐丝般一一传达出来。我发现,优秀的译者有一个共同的特点,就是对翻译的敬畏之心。

中国译界的两种乱象

《中国社会科学报》:德语文学翻译家叶廷芳曾对媒体说,现在文学翻译粗制滥造现象严重,外文、母语、翻译技巧上都有问题。法国文学翻译家余中先也感叹道:这些年来,颇有些“世风日下,人心不古”,每个行业都在急功近利,一切都向钱看,出版界也不例外。

刘锋:中国译界乱象横生,归纳起来主要有两种。第一种是假冒伪劣作品盛行,以致劣币驱逐良币。有人说,在当下的出版界有一群“影子译者”,谁都不知道他们是谁。但是他们什么都能译,而且译的都是各国的传世名著。第二种乱象是译者本人并非水平不高,有的还是大学教授,但其学术译著中竟然出现一些无法容忍的低级错误。

《中国社会科学报》:你列举的两种乱象确实很有代表性。

刘锋:第一种乱象,实际上是某一特定历史时期社会发展状况在翻译领域的一种表征,并非仅存于翻译界。只能寄望于社会建设和诚信机制的逐步完善,才能从根本上杜绝。第二种乱象,成因有两个方面:一是社会对翻译缺乏应有的了解和尊重,以为只要懂点外语就能翻译,致使众多本无资格从事翻译的人实际干出了不少翻译“伟业”,此类现象积零为整,形成令人瞩目的景观。最典型的例子,是风景名胜区笑不尽的翻译笑话。二是译者对翻译缺少敬畏心。或心态浮躁,胆大心粗,望文生义;或急于求成,追求速度,萝卜快了不洗泥。

《中国社会科学报》:该如何治理?

刘锋:针对两类乱象的治理,目前只能力求加大力度治表,而出版机构在其中起着很关键的作用。可从两个方面着手:一是政府或行业管理部门,要尽快制定行业规范,核定出版单位(包括民营图书公司)译作出版资质、翻译编辑资质,同时加大对问题严重译作出版者问责力度。二是出版单位要站在诚信经营高度,认识和对待翻译出版,制定翻译作品编辑规范,要采取处罚奖励并举的有效措施,提高编辑责任意识和职业水平,让他们始终牢记鲁迅先生对译者的忠告:词典不离手,冷汗不离身。

黑马:应该说所有的源头截流都在出版社。如果出版社有人把控住,又怎么会闹出将“Lesbian” (女同性恋) 译成“黎巴嫩”的笑话!最难翻译的社会科学著作很多出自大学教授之手,可惜的是,有的人学科上出色但外语很差,有的人外语过关却欠缺知识结构,有的人态度很不认真,匆匆译完不检查就交稿。但是,出版社只要有外文编辑对照原文或请专业人士校对,就不会出那种低级错误。这是需要成本的,而有些出版社一味压缩成本——主要是压缩稿费和校对费——那就什么笑话都能出。

谢素台和《安娜·卡列宁娜》的故事

《中国社会科学报》:看来要消灭劣质翻译作品,出版社是关键,其中编辑的责任意识和职业水平又是重要的一环。

黑马:编辑把关产生名译本的最好例子就是谢素台老师校订周扬译的《安娜·卡列宁娜》。据说由于编辑付出太多,周扬同志主动提出译者加上谢素台的名字。

《中国社会科学报》:此事属实,记者为此曾向人民文学出版社的俄语编审张福生老师进行过求证。那还是20世纪50年代初人文社刚成立那会儿的事。周扬原来有一个译本,是从英文翻译过来的。英译本语言不错,托尔斯泰本人也看过,但是英国人爱删,所以原译本必须重新校订。

黑马:周扬同志没有时间做这个工作,当然所有校订工作都是编辑谢素台做的。

《中国社会科学报》:而且还补译了很多。张福生老师说,这只是他们的一种工作程序。不只是《安娜·卡列宁娜》,不少名著名译都经过编辑校订,如金人译的《静静的顿河》由文洁若(文先生也懂俄文)校订,梅益译的《钢铁是怎样炼成的》由刘辽逸校订(补译了5万多字),等等。大家知道,这些编辑本身都是很厉害的译家。

黑马:所以说出版社的作用是最重要的。当然不是说编辑都要具有谢素台、文洁若、刘辽逸老师那样的高水准,也不是鼓励编辑都来当合作者,那是不现实的。但编辑最起码可以比对中外文核查,发现问题退回去重新来过,这样就能消灭八成的乱译本。

刘锋:在操作层面上,我觉得试译特别重要。无论什么作品、什么牛人,最好先试译一下。因为语言是千差万别的,也是很微妙的,能把这个人的东西译好,不一定能译好那个人的东西。举个例子,译林出版社有本书,就是西班牙当代作家阿尔韦特·桑切斯·皮尼奥尔的《冷皮》,它将主人公置于非常极端的境地,来拷问人性的本质,获得了西班牙评论之眼小说奖。找译者的时候,试第一个,没找到那种感觉,我们就接着再试,先后试了三个人,而且这三人也并不是什么新人,直到比较满意为止。

总体翻译水平比过去高

《中国社会科学报》:如果拿今天的一些译本与过去的相比,会不会有“一代不如一代”的感觉?

陆建德:不,不是这样的。其实过去并不像我们所想象的那样好,就像有些人把民国理想化一样。所以我们也不要觉得现在的翻译特别差,民国时翻译中的问题其实也很多,“银河”(the Milky Way)还被译为“牛奶路”呢。社会有了很大的进步,总体上翻译水平也比过去高了很多,也出现了一些优秀的中青年翻译家。只是现在是海量出版,比起过去大到令人难以置信的地步,所以也很容易发现问题。

刘锋:这点我也同意。整体上现在的翻译水平还是超过了以往,但是过去那种顶尖的译者也很难见到了。试问,今天还有朱生豪那样的大家吗?朱译《莎士比亚》以典雅传神见长,应该说达到了严复所说的“信、达、雅”。

《中国社会科学报》:有学者谈中国长篇小说现状时用了“有高原少高峰”的说法,或许这也是译界现状。为什么现在产生不了大家?

刘锋:应该说从某种程度上,产生翻译大师的社会环境已不复存在。时代变了,大家生活的步子、节奏也都加快了,难以静下心来做好一件事。而前辈翻译家的那种学养,不是一朝一夕养成的,今天的人难以企及。此外正如陆老师所说,那时候总量小——量小机会就少,客观上也形成了一种淘汰机制。而现在是海量,有些出版社买了版权,就顾不了那么多,找个人就翻。在一片汪洋大海之中,就是好东西也被淹没了,很难出来。

陆建德:虽然很难出大家,但总体翻译水平不差。出现了一些问题,但还是有机会修正的。

刘锋:只要译者、出版者坚守底线,公众理性地行使监督与批评权,管理机构措施到位,我们的翻译出版终究会越来越好。