首 页

协会概况

资讯中心

品牌活动

会员中心

协会刊物

翻译学院

咨询服务

联系我们

他在中国学人独立研编的《英汉大词典》里打拼30年,这部1500万字的词典自出版以来,影响难以估量;

他为朱镕基和港督做同声传译时,兴之所至讲起了王羲之和莎士比亚,令在场者大为惊讶和赞叹;

他教会了学生对世界始终抱有好奇心,以及“不务正业”,而投票复旦十大最受欢迎教授时曾名列第一;

他已过退休高龄,本该颐养天年,却毅然决定开始编纂又一部巨著《汉英大辞典》,“苦莫苦于多愿,悲莫悲于精散”,新工程已经开始。

——他就是当今中国英语教学界无人不晓,代表了新中国自己培养的具有最高水平的英语学者陆谷孙。

两年前,在上海译文出版社的一次研讨会上,在我老师、复旦教授吴中杰介绍下与陆谷孙先生相识,陆先生给我留下了电话和伊妹儿。上月按编辑部的计划想采访陆先生,可他家的电话却是怎么也打不进。心想,是电话出了故障,还是号码已经更换?无奈之下只能“按图索骥”上门寻找了。因是复旦“出身”,还算熟门熟路。欣喜的是,当我来到复旦大学宿舍楼时,门房师傅笑开了:你来得巧,陆教授刚刚上课回来。

按响门铃,陆谷孙先生迎了出来,把我请进了客厅。老的沙发,旧的茶几,大教授的家是想不到的简陋。还未等我说“请恕冒昧”等话语,陆先生一听我的“不速之行”,便笑了:我就怕有人采访,所以把电话线拔了。想不到,你会找上门来。

念我是复旦学子,大小也能算陆先生的学生,特别是月月能收到他熟悉的《上海采风》,先生关上的门又被打开了。

我没有想到,已过七十的他还在教本科,还在带博士生,还在批改作业。更令人惊喜的是,近年来,《一江流过水悠悠》《生活曾经这样》《胡诌诗集》《英美现代散文选》《毛姆短篇小说》和论著《双语辞书编撰特性之研究》等一本本译作和论著连续问世,他似乎又进入了一个黄金期。我们的话题也由此展开。

有其父必有其子

今年5月,陆谷孙和他父亲陆达成合译的法国作家都德的短篇小说集《星期一的故事》再版。陆谷孙专门写了《我的父亲》一文,放在卷首。陆先生就“父子同译”打开了话匣子。

原来,上世纪五十年代中期,时在中科院哲学研究所从事法译汉工作的陆达成先生曾拟为中国当时的青少年读者译出都德短篇小说集《星期一的故事》,先后译成了10篇爱国故事,虽多数仍为当下中国读者所鲜知,但出于主客观诸多原因,均未刊布。上世纪九十年代末,一个朋友偶然见到了陆达成的译稿。“朋友见父亲大人一笔一划蝇头小楷誊抄功夫十分感慨,遂建议我续译,因我不谙法文,朋友又代我从施蛰存先生的牙签玉轴中捡出英文版借我。因经历如此两次翻译,我怕出错,就请来多年好友、翻译家周克希,对照法文原著,将自己这部分的译稿逐句比照审订,这才放心地将与父亲合译的文字拿出来出版。”

记者:陆老师,您有今天的学问,与您的家学应该有关系吧?

陆谷孙:我父亲的学问基本上靠自学积累。家里不富有,到上海进中法学堂,就是一个中等学校,学法语,学校是外国传教士办的。毕业以后进入了商场,先到陇海铁路做office boy,等于办公室杂役。陇海铁路是法国人办的,总工程师是比利时人,后来父亲竟然做到这比利时人的主要翻译。他一生始终法文不离手,早年经常给北京一张法文报纸投稿。他对我的要求也是这样,从小要背书,要练字。如果这一竖,竖得不直的话,他就认为心中有邪念。每天晚上讲法国的故事,从情节性的《基督山伯爵》《三剑客》讲起,后来讲“银烛台”(即《悲惨世界》)《最后一课》等。听完故事,我们几个小孩就会跑到园子里去演。另外,道德人品方面,强调规矩,这实际上也是家学的一部分。做人要正直,对财富的看法:“小富可,大富则不敢也”,这一类的观点深入我的脑子。我只要书念得好,他马上买一本《辞源》什么的大书题字作为纪念。如果有点什么不好的苗头,比如说他看我大学的日记,英文写的,男女方面有点暧昧之类的,那是要训话的。训话以后就讲到卢梭的《忏悔录》。他对卢梭一直有看法,包括司汤达尔、左拉、莫泊桑,这些书我是后来才借来读的。

我对中文很深情,大概这和小时候家里要求比较高也有关系。那时候我父亲要我背唐诗,那些诗我也不懂,后来启蒙了,认字了,再看到这些诗,感觉特别好。好像这诗有了两重意境,一个是本来就有的,一个是父亲教我那时候的意境。稍微大一点以后背家书较多,包括朱子家训、曾文正公家书,《古文观止》也摘几段背诵。我觉得他在开垦我的右脑,图像脑、形象脑,所以我后来右脑可能比较发达一点,就是对形象、意象,对文学作品的反应比较灵敏。

根据描述,我了解陆达成先生能讲一口流畅的法语,但即使在洋人企业工作,和外国人打交道,他却爱穿唐衫,习性上完全是个旧式的传统中国文人。与其父亲相似,眼前的陆谷孙先生似乎也是这样的“矛盾体”,有人概括他是:固守传统道德和个人原则,恋家、固执、铁齿。

甘为词典当苦工

18世纪的英国文豪塞缪尔·约翰逊称词典编纂为“无偿劳作,虽成无荣”,称编词典的人为“无害的苦工”。在中国,对这些话最有深切体会的,陆谷孙该算一个。

提到陆谷孙的成就,主编《英汉大词典》首当其冲。这本在中国销售超过10万册的英语学习必备词典,是第一部完全由中国学者独立编纂的大型双语工具书。1970年,他被派到《新英汉词典》编写组,是主要设计者和定稿人之一(此书售出1000万册);1976年,他开始参与《英汉大词典》的筹备和编写;1986年,他被正式任命为《英汉大词典》的主编。

陆先生告诉我,他是没办法才开始编词典的。1970年,在文化大革命的“一打三反”中,他被指责是“裴多菲俱乐部”一员而被变相隔离在学校。再放出去的时候,说问题没有结论,是不是给你戴帽子,拿捏在群众手里,于是被派到新英汉词典组,后来到了《英汉大词典》编写组。这一编竟是30多年。

词典编纂是一项极为枯燥的浩大工程。《英汉大词典》编写组人丁最兴旺的时候据称高达“108将”,而最少的时候只留下17个“老弱病残”。其间,有人出国了,有人下海了,有人另谋高就了,甚至同仁的追悼会都参加过好几次。可陆谷孙不为所动,坚持到底。陈原先生曾说:陆谷孙,你晓得欧洲要惩罚一个人用什么办法,就是把他发配去编词典,你怎么会编得这么来劲?陆谷孙说,是的,我编出了乐趣。

这一点,陆谷孙的博士生吴晓真曾介绍说,词典编纂,在他人看来可能枯燥乏味之极,但陆师却一直保持着一种“找乐子”的心态……由此,使我们也学会了对世界要始终抱有好奇心,语言文学以外的东西都愿意学一点。陆师在复旦外文院系大会上多次强调多读书的重要性,要求教师们至少每年读三十本书。他自己更是手不释卷,从游记读到传记,从中文读到英文,从古文读到时文。这方面他是我们绝好的楷模。他在《英汉大词典》前言中写道,有志于词典编纂的“学人会从单调、烦琐、繁重、艰辛的劳动中发掘乐趣,寻求报偿。乐趣在于遨游英语语词的海洋,报偿在于翱翔英语文化的天地”。

为了这本词典,陆谷孙一不出国,二不兼课,三不另外写书,直至1991年,《英汉大词典》大功告成,全书4203页,1500万字。在它出版后的16年中,成为同类词典中最具权威性、使用率最高的英汉工具类图书。它是联合国必用工具书之一。联合国前首席英文翻译斯蒂芬·培尔说,在收到来自中国的报告中,常常发现不少错误。有一次,他有点不解地说道,“其实,中国有如《英汉大词典》这样规范的工具书,联合国翻译一些字句时都要参考这部词典,中国人为什么不好好利用它呢?”香港学者董桥在谈到《英汉大词典》时称,“不可一日无此君。”

2001年,陆谷孙已过花甲之年,本该休息的他,还是诚惶诚恐,与上海译文出版社签下了主持修订《英汉大词典》的协议。又是6年过去了,2007年,当《英汉大词典》第二版与公众见面时,你会发现,新出版的修订本,刊有首版全体工作人员的名单。这个名单原本在书稿中是没有的,陆先生坚持要登上。他说,“没有第一版做基础,就没有今天的第二版。名单上的人员,即便已去世,也不要打黑框。”陆先生的心意不言而喻,人虽离去,但是他们的奉献是永存的。

《英汉大词典》在出版以后,获得了国家图书奖、“五个一工程”奖等多项殊荣。面对一系列荣誉和大家的庆贺,他却说,“存者附得虚名,殊深内讼。”他还是喜欢莎士比亚作品中的那句话:“过去的仅仅是开场白而已。”

与总督对背莎士比亚作品

在学界,陆谷孙是公认的“英语大师”。华东师大教授黄源深评论:“他代表了新中国自己培养的英语学者的水平,反映了一个时代的英语水平。”

有件事至今传为佳话。1990年,时任上海市市长的朱镕基出访香港、新加坡等地,陆谷孙担任首席翻译。朱镕基在某次酒会上,说了一句:“群贤毕至,少长咸集。”陆谷孙很快将意思准确地翻译出去,并且补充道:“朱市长的这句话,出自中国晋代著名书法家王羲之的《兰亭序》。”随之,又介绍了王羲之和他的《兰亭序》。而总督在讲话时,引用了莎士比亚的话。陆先生翻译时兴之所至,将莎士比亚剧中同一段后面几句话用英语背了出来。总督大为惊讶和赞叹。回沪后,朱镕基在全市干部大会上夸奖道,“我这次出访,带去的翻译水平不得了,与香港总督对背莎士比亚作品。”

在复旦大学,他是终身教授、杰出教授。1984年,里根总统访华,在复旦大学听课。那一堂课的讲授者,正是陆谷孙。在上海,但凡英语领域一些重要的事儿,都要听听陆谷孙的意见。比如,上海申请世界博览会,那份激情洋溢的申请报告《城市,让生活更美好》,是由陆谷孙等人最后修改定稿的。

而在生活中,大多的时候,我们看到的是另外一个陆谷孙。有谁会想到,在复旦教工宿舍那儿摆书摊的小摊主,是陆谷孙的朋友。陆谷孙常到他那儿买报,时间长了,自然熟了。小摊主有事了,就来招呼陆先生,帮他看一会儿书摊。这时候,英语大师成了小摊主。他坦坦荡荡,认认真真地“卖书”,还时不时地“吆喝”两句,生意还真不错。平民性,不乏幽默和童真,是陆谷孙人格魅力中重要的一面。

在网上搜索“陆谷孙”,重复率最高的页面是他题为“留住我们的精神线索”的演讲。“什么是精神线索?我觉得就是一样东西:语言。传统文化的许多方面都离不开物理形式,比如:音乐就要靠乐器,如笙箫等等;雕刻离不开金石泥土;生活方式离不开衣食住行各种硬件和各种典章礼仪;唯有语言可以口口相传、心心相印。语言被智者赋予一种超越时空的力量。所谓中国文化的精神线索,绝不仅仅从技术层面谈论提高汉语修养,而是要改变态度。”

他最爱讲对母语要尊重、敬畏、护卫、热爱,采访中当我问到为什么要选择这样的词来表达,他又提到那个讲过多次的例子:“我们系有一个博士生导师,把他写的一本书送给我,上面写了:陆谷孙教授扶正。扶一把的扶,我说这是大老婆死了,小老婆要扶正?不管怎么样,我希望至少教师从小开始学用比较准确的中文,不要写错别字。”

在美国女儿家,感觉是客人

陆谷孙夫人和女儿早在美国定居,而他仍然留在国内。讲到这些,陆先生的口里没有“高尚”和“意义”,我们触摸到的却是烟火气——

我喜欢留在上海,我估计和农业文明对我的熏陶有点关系。我4岁回余姚,11岁再出来,这几年正是形成人的性格很关键的几年,那些年我跟我表哥两个砍竹子做装蟋蟀的小筒,抓蟋蟀、斗蟋蟀……一到秋天就能听秋虫的声音。我在美国听到秋虫的声音就会马上想到余姚,所以在美国呆不长。这里有种什么东西在,那与政治无关,完全是故乡的声色和山川草木的总和。就像杨绛先生讲的“一个倔强的中国老百姓”,或者是捷克作家在布拉格之春后写的:“我不能离开布拉格鹅卵石的街道,和走过这条街道所有苦难的灵魂。”就这么两句话,把我所有的心境都描写出来了。

说实话,到了那边有很多不便,我又不会开车,上一次书店,理个发,都要跟女儿对时间对半天。女儿家里又不能抽烟,抽烟要躲到车库里去,车库没有暖气,冷得要死。我是自己家的主人,在女儿家就感觉是客人。那边亚洲的、中国的新闻太少,我有点憋慌的感觉。我在那边太闲,除了看书,就是做“保姆”,教外孙学英语以外没有事做。

说到这里,陆谷孙笑了,“我觉得知识分子应有一个特点,就是精神上要做贵族,生活上可以草根一点。我周围的一些邻居陆续搬走了,可我觉得这复旦宿舍的房子蛮好,红砖绿树,三楼有一个小孩学钢琴,有时候琴声叮咚,不是很好吗?”陆谷孙补充说,回到这儿,自己多少还有些用处,特别是对于学生而言。

一腔老血还会激动

在复旦,陆谷孙先生开讲座,需要提前抢座位;有时英文专业课上会跑来不少外系、外校的学生,没座位就站着听课。他承认自己有表现欲,尤其“一腔老血还会激动”。陆先生说:“没有表现欲的教师上课会很无聊,要是英语表达如钝刀子割肉,那一节课下来实在受不了。还有就是敢于向学生认错:某一个英文字念错了重音,学生在课间纠正了我,我下堂课第一件事情必然声明,本老师哪一个字念错了,是某某人纠正了我,好多字都是学生纠正我以后改过来的。包括我成长过程中做得不好的事情,我都愿跟学生讲,人要做得透明一点。这样反而让人感觉你是一个三维的真人。”

有一年,复旦大学评选“十大最受欢迎的教授”,陆谷孙当选十大之首,这让他非常高兴,他说,“我一生中得过不少奖,但这次活动完全是‘民办’的,是给我喜悦最多,让我最感动的一次。”

陆谷孙不愿称自己是学者,而自称是知识分子。“我觉得知识分子和学者的不同就在这里,他是一个倔强的、绝对的个人,他跟现成的社会体制总会有一些格格不入,这才是知识分子。知识分子实际是两个任务:一个是钻研自己的学问,传道授业。另一个方面,你不能对社会很多不和谐的情况熟视无睹,默不作声。”

陆谷孙是研究莎士比亚的学者,他说,“我特别喜欢哈姆雷特的一句话:我可以置身在胡桃壳里,却是无限的主人。”

“一腔老血还会激动”,陆谷孙先生告诉我,这一激动,又激出个新工程,那就是目前正在编纂的《汉英大辞典》——

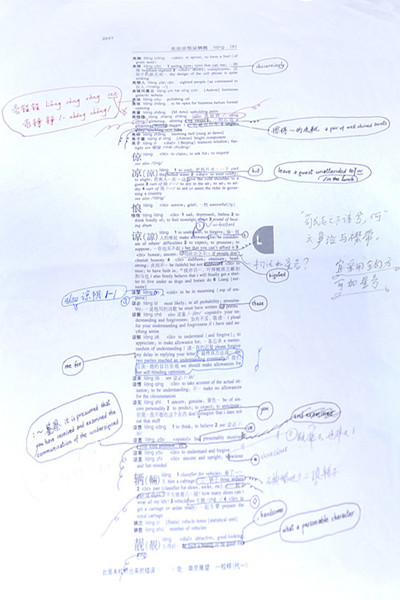

陆谷孙教授主编的《中华汉英大词典》第三校对稿

这是1991年,我刚编完上海译文版的《英汉大词典》,在香港遇到了喜好向洋人介绍中国文字的安子介先生。安先生说:你英文好,不搞汉英可惜了,林语堂、梁实秋他们英汉、汉英都搞过。我的虚荣心也被刺激了一下,便生发了编写一部汉英词典的念头。我多次出入海外华埠的书店,也发现读者对英汉词典的需求,远远低于汉英,心想若继英汉之后真能编出一部汉英,也算是件好事。安子介先生尤其希望一部汉英词典除为汉语读者服务外,对学习汉语的外国人也会有益有用。我这才定下了音义之外形训兼顾的原则,就是用最简英语说一说汉字何以写成现在这模样的故事,除了古文字源,百姓俗字源也可兼顾一点,如“寶”字就是“屋顶下面有钱币和玉器藏于缸”(书中自然用最简英文写出)的意思。使外国读者也喜欢。

于是我不自量力地暂时给这部汉英词典起了个书名,叫做《大中华汉英词典》(The Greater China Chinese-English Dictionary)。这部汉英词典拟收单字、词、词组及词化成语等18万条以上,估计总字数在1600万字左右,将由复旦大学出版社出版。

“志虽美,达不易”,陆谷孙先生明知编词典是同样苦煞编者和出版人双方的项目,也许“出师未捷身先死”,但他说,前脚已迈出,他将不会回头,并表示,“要做得比较圆满,也算是对母校的一种报答,就是非花大工夫不可”。他估计此词典出版最早也要等到庆祝复旦出版社成立35周年的时候——他们目前正在庆祝建社30周年。

我们盼等这辉煌时刻的到来。