2月10日,是俄国伟大诗人普希金逝世180周年的纪念日。180年前的这一天,普希金为了妻子与人决斗,结果身受重伤,遂不幸身亡。

后来有人分析,这场决斗是当时的沙皇政府故意挑唆的,原因是普希金的诗歌影响力太大,动摇了沙皇的统治。

历史也证明,普希金的诗歌和文学作品,不论对俄国,还是对世界,都是不可替代的。

然而,要领略普希金诗歌的魅力,对我们来说并不是件简单的事,我们必须通过一群人的帮助,他们就是翻译家。

诗歌的翻译,是一项艰巨的任务,首先翻译家本身要有诗性,其次对所翻译的外语必须达到精通的地步。中国历史上,这样的诗歌翻译名家并不少。

比如穆旦译雪莱,梁实秋译莎士比亚,钱春绮译黑塞,梁宗岱译歌德,都让我们在语言的转换间,不损精华,领略到诗歌的魅力。

对普希金的诗歌而言,翻译同样重要。在众多的翻译版本中,今天我们为您推荐的,是王智量先生翻译的版本。

王智量先生

以下为王志耕先生写的,关于王智量先生与普希金诗歌翻译的一篇文章——

在苦难中实现生命的价值

——王智量与普希金

王志耕

在中国的普希金研究领域中,王智量是一位承先启后的学者。在半个世纪的学术生涯中,他在对普希金的翻译和研究方面做出了重大的贡献。

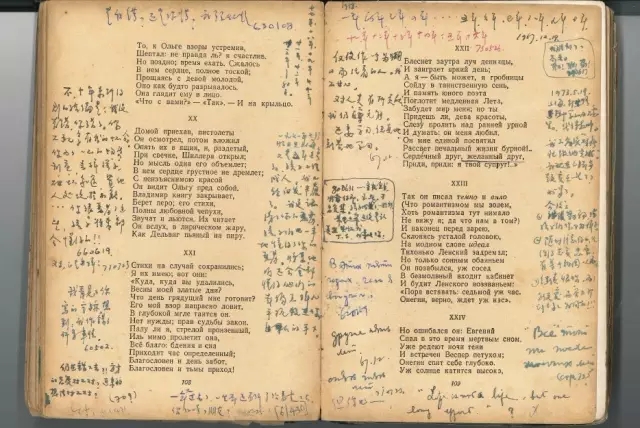

智量的普希金翻译是从号称最难译的诗体长篇小说《叶甫盖尼·奥涅金》开始的。这一译事起始于智量到社科院文学所工作期间,而这个译本的出版却到了1985年,历时三十年之久,为中国出版界所罕见。这期间风风雨雨,酸甜苦辣,只有亲历者方能自知。

在智量开始翻译《叶甫盖尼·奥涅金》之前,这一名著在中国曾有过一些节译,全译本有苏夫的据世界语和日语的译本、著名美学家吕荧的译本,但这两种译本都是在战乱中草成的,有许多不尽如人意之处。因此,当时任文学研究所所长的何其芳先生希望智量承担起翻译这部世界名著的重任。从那时起,智量走上了一条今天的翻译匠们所难以想像的艰苦译事之路。

王智量翻译的《奥涅金》手稿简影(1949年俄语版)

他一边翻译,一边将所译的诗节送给身为杰出诗人的何其芳审阅。何其芳对译文提出修改意见,也对智量的工作给以极大的鼓励,并在他的批评论著《论〈红楼梦〉》中引用了智量尚未发表的译文。译者自己曾从事过诗歌创作,现在又得到著名诗人的指点,这为译文保持原有的诗意提供了保证。这一工作随着智量被划为右派而中断。在他临离开文学研究所时,一次在如厕时遇到何其芳先生,先生走到门口看看没人,转过身对智量说了一句:“《奥涅金》你一定要译完哪!”智量带着先生的嘱托,在背包里装上一本俄文原著,离开了并不平静的研究室。

在此后的劳动改造中,他没有专门的时间来继续自己的翻译,便背诵上一节原文,然后在劳动中及闲暇时逐节地在脑子里斟字酌句,每节考虑好后,便记在碎纸片上。几年下来,他几乎能把整部《奥涅金》都背诵出来。而当他从流放地来到上海时,在家人的面前打开背包,里面装满了一沓沓的香烟盒、包装纸、手纸等各种颜色的碎纸片,这就是《叶甫盖尼·奥涅金》的译稿。此后,他不断对译稿进行修改,以至达十遍之多。然而这部译稿却找不到出版的机会,因为一个右派的译文在那个年代是没人敢接收的,右派是没有任何发言权的。

在上海为生计奔波之余,智量还翻译了别林斯基的长篇论文《论普希金》。这部论著在普希金研究史上可谓最早、最系统的成果,但国内一直没有译本。然而,智量的译本仍然无法发表,原因只有一个,他是右派。不仅如此,智量在那时所参与的大量翻译工作,即使出版了的,也不得署名。但就是在他身无分文、屡遭打击的情况下,他也从未放弃自己所热爱的事业。在那样的年月里,就是这样一种坚强不屈的精神支持着他,最终走向了光明。

智量翻译的《叶甫盖尼·奥涅金》最终于八十年代初期出版。这一译本后由普希金研究专家戈宝权先生转送彼得堡的“普希金之家”收藏。

圣彼得堡的“普希金之家”

任教于华东师范大学之后,智量所译的别林斯基《论普希金》也得到了发表的机会,首先它部分地发表于《文艺理论与研究》杂志,此后,这部长篇论文专论《叶甫盖尼·奥涅金》的第八、九章又收入由智量亲自主编、华东师范大学出版社出版的《外国文学名家论名家》。1993年,他所译的普希金的长篇小说《上尉的女儿》也得以出版。

智量的翻译原则是形神兼备,先求形式贴近,再求辞达而义雅。这种把形式放在首位的原则是为了避免不顾诗歌的格律、只求辞义通达而把诗歌译成白开水的现象;同时也是为了避免像某些译者那样,只求中文的典雅而有损原文本义的现象。此外,诗歌的翻译不同于散文之处,就在于诗歌,尤其是普希金的诗,都是有着严整格律的,如果诗歌的翻译放弃了对格律的关注,则所译的诗歌丧失了原有的韵律感,或者就成了分行的散文。而在追求传达格律要素的前提下,能够把原诗的神韵表现出来,这才是译诗的最高境界,也是智量始终追求的目标。

《叶甫盖尼·奥涅金》就是在这样的原则指导下翻译出来的。

《叶甫盖尼·奥涅金》的格律是普希金在欧洲文艺复兴以来流行的十四行诗的基础上,结合俄语词汇的章节和重音的特点创立的一种独特形式,一般称为“奥涅金诗节”。它的特征是每节十四行,这十四行一般可分为四个段落,即前三个四行和后两行。各段落采取不同的押韵方式,第一段为交叉韵,即abab,第二段为两组重叠韵,即ccdd,第三段为环抱韵,即effe,第四段为重叠韵,即gg。在诗行中,结尾为轻音的称作阴韵,结尾为重音的称作阳韵;阴韵行为四音步九音节,阳韵行为四音步八音节。《叶甫盖尼·奥涅金》全诗共424诗节(另有部分别稿),除了插在诗中的两封书信和一首民歌外,采用的都是这种“奥涅金诗节”。它繁复、严谨,然而在普希金笔下,整部诗篇流畅、和谐,既典雅,又通俗,使读者阅读起来绝无滞碍之感,而只能感叹:非普希金这样的大师无人能戴着如此严整的镣铐跳出如此优美的舞蹈来。而智量所面对的就是这样一部长篇诗作。

他充分意识到,从自己的原则出发,这一翻译不仅仅是传达意思,其实乃是一项严肃的研究工作,是一种艺术的再创造。他为自己制定的目标是,要尽自己最大的努力让中国的读者体会“奥涅金诗节”的风味。然而在两种不同的语言系统中,格律是无法对应的,因此首先应确定一种形式上近似的原则。实际上欧洲的十四行诗在传播的过程中、在不同的语种中也发生了不同的变化,但基本的形式则始终保持着,如音步的匀整、段落的划分、规则的韵脚等。本着这一原则,智量的做法是:在全部译文中保持原诗每节的押韵规律,同时,在每一诗行中尽量做到有四个相对的中心词,或者尽量使阅读时产生四个节奏点,以使译文保持原诗四音步的节奏感。让我们拿出一节来看:

是她/把青春/欢乐的/梦幻

生平/第一次/带给了/诗人,

他的/芦笛的/第一声/咏叹,

由于/思念/也带上了/灵性。

永别了,/黄金/时代的/游戏,

他爱上/茂密/丛林的/绿意,

爱上了/寂静,爱上了/孤单,

也爱上/月亮、星星/和夜晚——

月亮啊,/那盏/天际的/明灯。

为了它,/我们/曾经/奉献出——

夜色/苍茫时的/多少次/漫步、

垂泪/和隐秘的/痛苦的/欢情……

但如今/我们/却只把/月亮

用来代替/街头/昏暗的灯光。

(第二章第22节)

匀整的顿挫使得译文呈现出诗意的节奏,从而与原文的四音步相对应。这绝不像国内有的译本那样,把原本整齐的格律诗译得零乱不堪,有些诗行最多译到十七个字,最少的只有一个字,完全丧失了原文的节奏形式。而没有了形式的诗,即使再有诗意也只是散文诗而已,所以译诗时形式的重要性就在这里。智量在开始翻译《叶甫盖尼·奥涅金》之前,吕荧先生的译本是没有严格按照原韵的形式翻译的,不仅如此,就是当智量的译本出版之前的几个译本,也都没有做到这一点,有的译本把“奥涅金诗节”译成每节一韵到底,读起来是更为“中国化”了,但却失去了原韵错落有致、起伏跌宕的风格。这种致力于“中国化”的翻译原则理由是,翻译本来就是要使他种语言转变成民族语言,而形式方面的因素同样也要转化为更易理解的民族形式。

在智量看来,其实一个民族的语言是在不断发展的,其中接纳他种语言的营养、彼此交流影响是促进这种发展的重要因素。也就是说,翻译的一个任务就是使本民族的读者能够在阅读译文的同时,也培养自己对不同表达形式的欣赏趣味,最终则会使他种语言的形式转化为本民族所能接受的,从而丰富本民族语言的表达力。从这一目的出发,智量逐行地按“奥涅金诗节”的格式押韵,不去迎合中国人隔行押韵的习惯,而是该交叉韵则交叉韵,该环抱韵则环抱韵。不明就里的人乍一看上去,似乎译文失去了韵脚,然而仔细看来,则其中蕴藏着许多的奥妙,非费尽心机、字斟句酌、反复琢磨与推敲而不可得。这里面实际上体现着智量本人深厚的中文功力,而那些寻找借口放弃形式追求的译者,不是追求翻译速度,赶时间赚稿费,就是根本不具备一个译者所必备的中文表达能力。

《叶甫盖尼·奥涅金》除了严谨的格律之外,其语言特点是朴实流畅,将民间口语化为文学语言,而不显滞碍。智量的译笔则努力追求同样的表达风格。他的一个原则是,原文是口语化的,则译文不要追求严整、典雅,避免强用成语,而原文典雅、严整的则不能将其过于直白地仅译意思。在这个原则之中,其实已包括了“信、达、雅”三个要素。说来容易,做起来则非一日之功。我们来看一个译例:

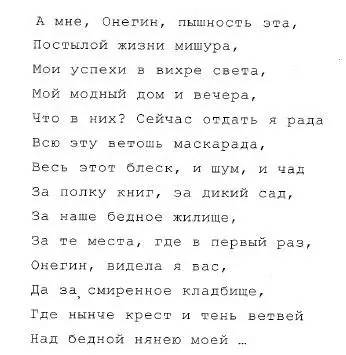

第八章第46节

这段达吉雅娜在全诗最后对奥涅金所说的话充满忧郁、凝思、感伤的意蕴,在翻译时不宜刻意追求韵脚的明显,同时为了符合说话者的身份,既不宜过于直白,也不宜有繁文褥句。请看智量的译文:

对于我,奥涅金,这豪华富丽,

这令人厌恶的生活的光辉,

我在社交旋风中获得的名气,

我的时髦的家和这些晚会,

都有什么意思?我情愿马上

抛弃这些假面舞会的破衣裳,

这些乌烟瘴气、奢华、纷乱,

换一架书,换一座荒芜的花园,

换我们当年那所简陋的住处,

奥涅金呵,换回那个地点,

在那儿,我第一次和您见面,

再换回那座卑微的坟墓,

在那儿,一个十字架,一片荫凉,

如今正覆盖着我可怜的奶娘……

这段译文在韵脚上一丝不苟,保持了诗歌抑扬顿挫的节奏感,然而却又看不出丝毫雕琢的痕迹;用语是口语化的,但又不失典雅风致;译文没有成串的成语,但又十分符合达吉雅娜富有学识的口吻。其中应用最好的是几个量词:“一架书”,“一座”花园,“一个十字架”,“一片荫凉”。这些词汇的运用虽是顺理成章,但却有神来之妙,它们充分烘托出了浓厚的抒情气氛,透露出整体的忧伤、怀念、懊悔的情绪。

对智量的译本,许多学者都给予了很高评价,有文章指出:“王智量是尝试再现‘奥涅金诗节’风貌的第一人,这也是该译本最大的一份贡献,即使我国广大读者和不熟悉俄语的文学工作者也有可能领略到‘奥涅金诗节’的风味。……同时他也尽量保持了原诗朴实的语言美,尽量不损害原诗所具有的审美价值。”(杨怀玉《<叶甫盖尼·奥涅金>在中国》,见《外国文学》1998年第4期)此外,智量的译本不仅是面对大众的,同时也是面对研究者的。为了给不熟悉俄文的研究者提供方便,这一译本将相当于正文三分之一强的片断、别稿也都翻译出来,收在书内。这种在一般人看来吃力不讨好的做法,正是智量本人作为一个学者所惯有的。在《上尉的女儿》中,智量同样将这部小说的别稿不惮其烦地译出,附于正文之后,以供他人在专事研究时参考。这样的译本便具有了更好的研究价值,也便拥有了更为广泛的读者。

“智量译文选”中的《叶甫盖尼·奥涅金》和《上尉的女儿》

人物介绍

王智量

王智量 江苏江宁人。中共党员、民盟成员。1952年毕业于北京大学俄语文学系。历任北京大学教师,上海华东师范大学教授。上海比较文学会副会长,全国高校外国教学研究会常务理事,上海作协理事,上海译协理事。1984年加入中国作家协会。2005年荣获由中国翻译协会授予的“资深翻译家”荣誉称号。著有专著《论普希金、屠格涅夫、托尔斯泰》,长篇小说《饿饥的山村》,主编《俄国文学与中国》、《外国文学史纲》,译著《叶甫盖尼•奥涅金》、《上尉的女儿》(普希金著)、《安娜•卡列宁娜》(托尔斯泰著)《我们的共同的朋友》(狄更斯著)、《前夜》、《贵族之家》、《屠格涅夫散文选》(屠格涅夫著)等,共出版专著、创作、译著和主编书籍30余部,另外还发表有论文、专著、小说、诗歌、散文等,在超星学术视频讲过《十九世纪俄国文学》等课程。

王志耕

王志耕 南开大学文学院教授,比较文学与世界文学专业博士生导师。主要从事俄罗斯宗教文化与文学关系的研究。